UNA HISTORIA ÉPICA VIVIDA EN TIEMPO REAL

Creo tener una explicación para lo que hemos vivido estas últimas semanas, incluidas todas las postales surrealistas de los festejos populares en Argentina, incluidos los acalorados debates en torno a la vulgaridad, la perseverancia, el juego limpio y todos los detalles que componen la experiencia colectiva que significó el mundial de fútbol, no sólo para los argentinos sino para cualquier persona que le haya prestado la suficiente atención como para contagiarse de la fiebre mundialista.

Con mayor o menor temperatura, esta fiebre siempre ocurre con puntualidad cada cuatro años, como corresponde al evento mayor del deporte más popular del planeta. Y esa fiebre no le debe nada al gigantesco operativo publicitario que instaló el evento en todas las pantallas y tabloides. Aunque a mi maestro Borges no le entraba en la cabeza cómo puede despertar tanta pasión que «once tipos corran detrás de una pelota», a mí me parece tan natural como la pasión que despiertan (para algunos) dos personas frente a un tablero de ajedrez, o (para otros) la que despiertan quienes se aventuran a escalar montañas o encontrar cualquier tipo de receta para la felicidad, como la que despiertan para otros los cuentos fantásticos y la poesía (esa pasión fue la que hizo de aquél mi maestro y de mí su discípulo), como la que ahora despiertan algunas películas y series de ficción y antes lo hacían las grandes novelas, y antes de eso los poemas épicos, el teatro, las sagas, los mitos…

En fin, más allá del contenido y las reglas del juego, lo que apasiona a la humanidad son las historias. Creo que ésa es la pasión más grande de nuestra especie: las historias, sean ficticias o reales, románticas o bélicas, íntimas o colectivas, mitológicas o improvisadas, sobre el pasado o sobre el futuro, sobre dioses o animales, sobre personajes célebres o sobre uno más del montón al que un día le pasó algo. No es difícil imaginar que el arte de contar historias sea tan antiguo como la propia humanidad, quizás la primera forma de arte, la primera forma de educar, la primera forma de establecer normas, la forma germinal de la memoria colectiva y por ende de la cultura.

Y creo que todo el mundo vivió con tanta pasión este mundial de fútbol y su desenlace porque fue algo más que un evento deportivo: fue una gran historia, que para colmo no fue de ficción sino real, no fue en el pasado sino en el más puro presente y, sobre todas las cosas, fue una historia que terminó bien.

Porque éste no fue un mundial más del deporte más popular del planeta, y todo el mundo tuvo la oportunidad de enterarse tarde o temprano; quien no lo supiera de antemano lo captó en alguno de los progresivos capítulos que precedieron y prepararon la Gran Final: el de Qatar 2022 fue el Mundial de Messi.

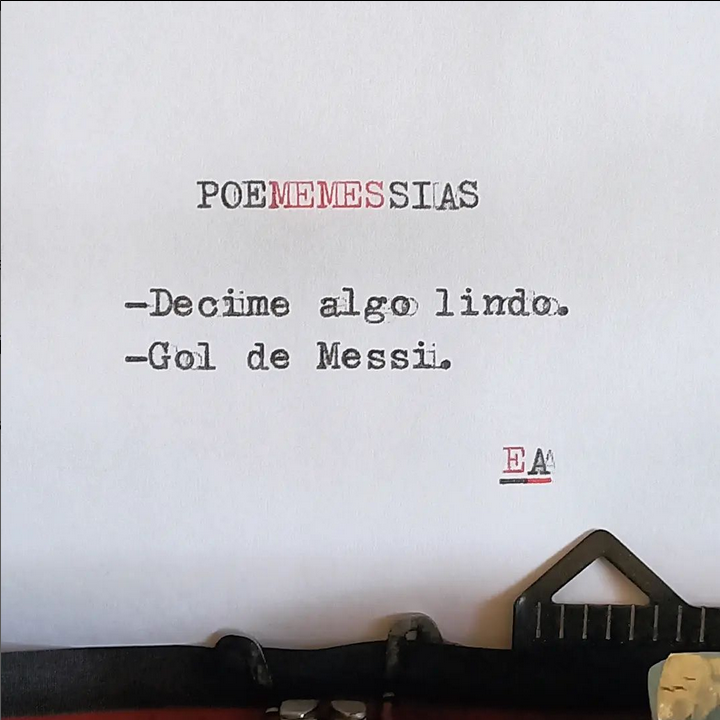

Días antes de la inauguración publiqué en Instagram esta cosa entre el poema y el meme:

y en el pie de foto comentaba la peculiaridad fenomenal que para mí tenía este mundial. Comentaba que para mí la poesía (léase el arte, la belleza, el arrebato de trascendencia que nos inflama de pronto) se puede encontrar en cualquier parte, y que por eso durante un mes la íbamos a encontrar concentrada en un cuadrilátero de pasto entre dos arcos, y esa poesía no se iba a escribir con tinta sobre papel sino con una pelota.

No siempre el fútbol es poesía. Es un deporte, y el deporte tiene otras leyes, que se parecen más a la guerra que al amor. Siempre hay dos fuerzas (equipos o jugadores solitarios) que compiten, y uno gana y otro pierde. Eso no es arte, es deporte; una forma estetizada, o ritualizada, de la guerra. Pero en ese contexto competitivo hay momentos de belleza: atajadas voladoras, caños, gambetas, jugadas colectivas que parecen una coreografía de danza, goles espectaculares, jugadas individuales que parecen de película. Hay un ejemplo que es demasiado obvio porque es demasiado perfecto: el gol de Diego a los ingleses. Me refiero al segundo, el Gol del Siglo, el que Víctor Hugo Morales tradujo del lenguaje del fútbol al lenguaje alfabético sin perder una gota de poesía en el traspaso. Pero el gol de la Mano de Dios también fue poético. Y ambos «poemas futbolísticos» fueron apenas dos versos en el gran poema épico que fue el Mundial ‘86.

Son sobre todo esos jugadores extraordinarios los que convierten el deporte en arte; por eso da tanto placer verlos jugar, sin necesidad de ser un fanático ni un entendido del deporte en cuestión; algo así pasaba con Federer en el tenis y con Michael Jordan en el básquet, esos superdotados que hacen cosas que parecen imposibles, que rozan lo fantástico y redefinen el concepto de perfección en su disciplina. Que nos hacen pensar en dos palabras: «magia» y «genio».

La cuestión con este mundial era que lo iba a jugar uno de esos superdotados que hacen deporte y arte al mismo tiempo: Lionel Messi, el mejor jugador del planeta prácticamente desde que debutó en el Barcelona, una bestia imbatible con la pelota que ganó todo lo que se podía ganar… todo menos el mundial. Y creo que sólo por ese detalle había que plantear entre paréntesis, como hice yo en aquel post, la idea de que es el mejor de todos los tiempos. Tuvo que pasar este mundial para que se impusiera definitivamente un reconocimiento que hasta entonces seguía reservado para Maradona.

Ese único –pero importantísimo– detalle hacía que este mundial no fuera uno más de la historia sino una promesa de espectáculo fenomenal y de historia épica1.

Paréntesis: Acá es donde aclaro mi propia situación «ambigua» respecto al fútbol, para no seguir sintiendo la necesidad de atajarme frente a los bandos opuestos a los que no pertenezco. No soy un fanático futbolero. Lo fui de chiquito, por crianza familiar pincharrata, pero en la adolescencia tuve un doble desencanto, cuando vi cómo se arreglaba el torneo apertura del 2001 para entregárselo a Racing y al año siguiente pasaba lo mismo en el mundial para favorecer a Corea del Sur y Brasil. Vi cómo la política y los negocios atravesaban y tergiversaban los torneos, más allá de la lógica concentración de los mejores jugadores del mundo en las ligas europeas y su réplica nacional entre los clubes «grandes» y los «chicos». Desde entonces, me quedé con el disfrute deportivo del buen fútbol pero libre del apego sentimental del fanatismo. Dejé de ser socio de Estudiantes, le perdí el hilo a la formación titular y dejé de sufrir por el promedio del descenso. Pero me quedé con el arte: el placer de un buen partido, la efervescencia de un duelo peleado, la ponderación de un buen esquema táctico, el vértigo de las contraofensivas, la relojería del tiqui tiqui, la adrenalina de los penales. Y me quedé también con el folklore: me alegro cuando gana Estudiantes y festejé sus últimos campeonatos; me alegro en general cuando un equipo chico sale campeón y más que nada soy hincha de Argentina en cualquier momento y lugar.

Con todo esto quiero explicar que seguí el mundial con objetividad, sin perder de vista las cuestiones menos felices que para muchos eran motivo de rechazo del evento entero. Los medios de comunicación del mundo señalaban peculiaridades en la organización del torneo que ya de por sí lo volvían llamativo: el país sede era Qatar, un país sin tradición futbolística (cuya selección fue la primera anfitriona en la historia de los mundiales que pierde los tres partidos de la fase de grupos y obtiene cero puntos), lógicamente sin otro interés que el económico para postular su candidatura, entendida como una gigantesca inversión de un pequeño gobierno árabe lleno de dólares para atraer atención, turismo, negocios…2 Se habló de las obras faraónicas, de la repudiable explotación de los trabajadores que levantaron los estadios y la infraestructura para recibir a los aficionados. Se habló también de la triste condición de las mujeres en el mundo árabe –con formas de opresión tan groseras que no hace falta discutirlas, como ocurre con las de Occidente–, de que la homosexualidad o cualquier identidad sexual no hegemónica es considerada un delito… Se habló menos de la lucha popular en Irán contra esta opresión, de las ejecuciones de manifestantes por los derechos femeninos, de los intentos de la selección iraní y sus aficionados por difundir la situación en los partidos, de la condena a muerte de Amir Nazr-Azadani, miembro de esa selección, por apoyar las protestas… y algo se dijo sobre el silencio cómplice de la FIFA ante todo esto, anteponiendo siempre los negocios a «la política» (léase: los derechos humanos), boicoteando las protestas de los planteles y los aficionados en pos de una problemática «neutralidad».

La actitud de la FIFA no es nada nuevo: recuérdese el Mundial de Argentina 1978 bajo la dictadura genocida, o el de Italia 1934 con Mussolini. Aunque no deja de ser contradictoria la suspensión de Rusia a raíz de la invasión de Ucrania, motivo político que no se aplicó sobre EEUU cuando invadió Iraq en 2003. Tampoco es novedad el uso del mundial como propaganda del gobierno del país sede, que siempre trae resultados adversos para el mismo…

Todo esto también fue parte del mundial, pero es una historia aparte. Es parte del contexto en el que se inserta el deporte, es ni más ni menos que la sociedad y el mundo en que vivimos. La violencia y la opresión van a rodear de una u otra forma cualquier evento deportivo que se juegue en cualquier país del mundo, al menos hasta que el mundo cambie. Y como dijo un gran poeta del fútbol: la pelota no se mancha. La esencia del mundial, que encerraba una promesa de hito histórico, estaba en el cuadrilátero de césped, y rodaría entre los botines de sus protagonistas.

Todo lo demás se convirtió en condimento de ese festival de equipos y goles. Y con el correr de los partidos, todos los equipos y goles se irían convirtiendo en condimentos de la Gran Historia de este Mundial, la historia épica de Messi, la leyenda en vida del fútbol, y sus aguerridos compañeros de equipo, en su campaña por la ansiada y postergada copa que habría de coronarlo de una vez por todas como rey eterno del fútbol.

Había demasiada mística concentrada en este equipo y su capitán. Se constató en la inédita afición por Argentina desde todos los rincones del mundo, que no se limitó al apoyo de los países hermanos de América Latina (exceptuando a los rivales históricos, Brasil y Uruguay) o al insólito caso de Bangladesh. Conforme la selección avanzaba hacia la final, se pudo ver declaraciones de todo tipo de farándula internacional, desde Adele y Bad Bunny hasta Mads Mikkelsen, elogiando a Messi y deseando el triunfo de Argentina. ¿Por qué? No sólo por Leo, sino porque en ese momento y lugar se condensaba algo así como una profecía, el final de una larga saga épica, una gran historia, fundada en la gloria de un pasado mítico que estaba llamado a regresar. Una historia que estaba cumpliendo 36 años de edad, porque había empezado en México ‘86.

La historia de este mundial es una gema porque parece el arquetipo mismo del «viaje del héroe»; contagió tanto la fiebre mundialista y caló tan hondo en los sentimientos de la gente porque tiene la misma estructura de las leyendas heroicas que nos hemos contado desde el principio de los tiempos, y que hoy se replican en sagas de libros y películas y series. Star Wars y Luke Skywalker. The Matrix y Neo. Game of Thrones y Jon Snow. Harry Potter y… Harry Potter. Todas son reencarnaciones del mismo mito del héroe, marcado desde su nacimiento y alejado del poder hasta que está preparado para su iniciación y su conquista de la gloria. El Señor de los Anillos: hubo un primer héroe, Bilbo Bolsón, cuya intrépida gesta (El Hobbit) se convirtió en leyenda y sentó las bases para la lucha definitiva del nuevo y último héroe, Frodo, descendiente del primero, en su propio arduo y transformador camino al epicentro del mito, Mordor.

En la saga futbolística que nos ocupa, el primer héroe fue Maradona, que con sus dos goles inolvidables le dio el triunfo a Argentina sobre Inglaterra (en «el partido más geopolítico de la Historia» como dijo Macron, ya que en él repercutía la Guerra de Malvinas del ‘82 y ese triunfo argentino explica el fanatismo albiceleste de pueblos anti-ingleses como India y Bangladesh hasta el día de hoy). Maradona, el mejor futbolista del siglo XX, conquistó la copa del mundo junto a sus fieles compañeros, de la mano de un director técnico controvertido pero igualmente heroico como Carlos Salvador Bilardo, que «sacrificó su vida» por el fútbol. Esa gesta se convirtió en leyenda, se convirtió en mito, en la fuente de la mística por la camiseta argentina y de la canonización de su héroe, Maradona, que se convirtió en un pasaporte argentino universal, porque donde quiera que un argentino se encontrase, hasta en el último rincón del planeta donde no hubiera forma posible de comunicación verbal, la palabra «Maradona» abría la puerta de las casas, provocaba palmadas amistosas, destapaba botellas.

Y ese mito encontró pronto su reverso: la final de Italia ‘90, la oportunidad del bicampeonato malograda por un polémico penal que le dio la copa a Alemania. El final de la era Bilardo, primero. Y después, la caída en desgracia de nuestro héroe. Maradona y las drogas. El antidoping de 1991 en Italia, su primera suspensión futbolística y el comienzo de la persecución judicial y mediática, y luego el antidoping del mundial USA ‘94, el día que al héroe «le cortaron las piernas» y se frustró su carrera para siempre.

Entonces comenzó la «maldición» para Argentina: pasarían años y años y la selección no conseguiría ganar un nuevo torneo internacional. Las sospechas de un complot de la FIFA contra Maradona por su disidencia aportaban un condimento político-ideológico. La era del jogo bonito de Brasil que ganó dos copas en 1994 y 2002 le agregó un doloroso componente psicológico y folklorístico. La final perdida en Brasil 2014 llevó las cosas a una dimensión trágica e incluso metafísica: se empezó a hablar del «síndrome de las finales», cada una más urgente por el peso de la anterior y entre todas tomaba forma el fantasma de la maldición echada sobre nuestro héroe histórico, transmitida por herencia directa a la selección y a prueba de nuevos ídolos, como Messi, el heredero del mito, astro del fútbol mundial a la altura de Diego, que en 2014 lideró la campaña por la reconquista de la copa, pero cuya poesía no alcanzó para torcer la batalla final y le valió el desprecio del público argentino (léase: del periodismo deportivo), que sin ver la copa en sus manos no podía reconocerlo como digno sucesor al trono de D10S.

Primero dijeron que Messi tenía cierta forma de autismo, después dijeron que no sentía suficiente «amor por la camiseta» argentina… Lo que hacían una y otra vez era compararlo con el mito original: con Maradona. Comparaban el carácter sosegado y sencillo de Leo con el carisma y la verborrea de Diego, y veían en lo primero un «pecho frío» y en lo segundo un líder audaz e irrepetible. ¿Por qué? Porque uno tuvo buena suerte y el otro no. Uno metió un gol con la mano en un mundial y no lo echaron. No existía el VAR en aquel entonces. Y como no lo echaron tuvo la oportunidad de hacer el Gol del Siglo. Honestamente te hace pensar que tuvo ayuda divina, que el destino mezcló las cartas para que Diego pudiera levantar esa copa. En cambio Leo, que no hizo ningún gol con la mano y se gambeteó hasta a las sombras de sus oponentes durante casi dos décadas, no encontró esa mano de Dios para pasar al otro lado de la Historia, y mordió el polvo una y otra vez, agregándole más peso a la mochila y, en consonancia, agigantando cada vez más la sombra del mito inalcanzable de D10S.

Y cómo serán las leyes de esta antigua historia del héroe, cómo será que le gustan los símbolos y las simetrías, que el punto de inflexión en el martirio del joven héroe coincide precisamente con la muerte del héroe viejo. Maradona murió en el 2020. Scaloni ya llevaba dos años como nuevo DT de la selección, a la cual había traído el aire fresco de la renovación generacional, pero así y todo en la Copa América de 2019 Argentina se había quedado en la semifinal. El fantasma del padre seguía ahí, oprimiendo la espalda del nuevo profeta y dándole de comer a los buitres periodísticos. Sólo después de la muerte de nuestro ídolo nacional indiscutido fue que Argentina pudo romper la maldición, casi inmediatamente y con simetrías simbólicas por donde se mire: en 2021 Argentina ganó la Copa América en Brasil, en el Maracaná, ahí donde se había quedado a un paso de la gloria en 2014, ganándole nada menos que a Brasil. Muerto el poeta maldito del siglo XX, el joven poeta del siglo XXI no tardó un solo torneo más en tomar lo que le correspondía: la gloria de levantar una copa con la celeste y blanca, terminando así con 28 años de sequía para un país que respira fútbol, que a la noche sueña con fútbol y a la mañana desayuna fútbol. La sequía que empezó con la tragedia deportiva de Maradona se agotó con la tragedia de su muerte. El mundo (o el país) ya estaba listo para coronar a un nuevo rey.

Así llegamos a este mundial. ¿Cómo no iba a generar una expectativa inaudita? Si el interés deportivo de ver competir a los mejores jugadores del mundo no fuera suficiente, ahí estaba Leo Messi, el mejor entre los mejores, que venía más motivado que nunca a buscar la única copa que le faltaba para culminar una carrera sin parangón. Rumores de que sería su último mundial. Rumores de que son sus últimos partidos. Ya no es un «joven héroe», es un veterano con todas las letras. Y ya se sacó la mochila de encima. La maldición se ha roto. Después de ganar la Copa América, Argentina ganó la Finalissima contra Italia como quien pasa a cobrar un cheque, sin esfuerzo e inflando el pecho de los hinchas argentinos de orgullo e ilusión. Qatar 2022 no podía ser otra cosa que el Mundial de Messi.

Y ahí llega lo más salado. El mundial en sí mismo, tal como sucedió. Calculo que quien esté leyendo esto vio todos los partidos de Argentina así que no hace falta entrar en muchos detalles, pero no deja de ser llamativo cómo empezó y cómo terminó esa historia. Argentina empezó perdiendo. Y no con un gran equipo sino con la inconsistente Arabia Saudita. No debe haber habido persona en el mundo que haya apostado contra Argentina en ese partido, ni siquiera las esposas de los jugadores saudíes, y sin embargo así fue, y Argentina perdió dos años de invicto en su debut del torneo al que se perfilaba como favorito.

Ese insólito revés tuvo un doble efecto, deportivo y narrativo, es decir psicológico y épico. Pero en ambos casos fue un efecto positivo. En lo narrativo está claro: es como el cuchillazo que el emperador le clava por la espalda al esclavo con quien se va a batir en duelo en la película Gladiador: una artera desventaja inicial que sólo puede volver más heroico su triunfo. En lo deportivo, puso tal presión sobre el equipo que no permitió el más mínimo margen de error en adelante, y la motivación era tan grande que el equipo convirtió esa presión en enfoque y entrega absoluta, jugando cada partido como si fuera una final, a todo o nada, y eso lo fue templando para llegar a la final con una solidez implacable.

Lo que más disfruté en el mundial fue el progreso que mostró el juego del equipo argentino desde el primer partido hasta el último. Después de la derrota inicial, contra México costaba horrores que la pelota cruzara el mediocampo y ni hablar de generar oportunidades de gol. Pero en cada partido el equipo se fue soldando, como si aceitara los engranajes para encontrar los huecos y las asociaciones óptimas, y también los titulares definitivos. Hasta que el día de la final, futbolísticamente, Argentina pasó por arriba al campeón mundial vigente. Se fue al entretiempo ganando 2 a 0, y estaba claro que la diferencia podía ser mayor. No les dejaban tener la pelota. Cualquier observador imparcial habría coincidido sobre quién merecía ser campeón, quién estaba jugando como un campeón.

Pero el destino quería que costara más todavía, que los guerreros y su líder sangraran todavía y no un poco sino bastante más, porque Francia iba a empatar el partido dos veces seguidas, en el tiempo complementario y en el suplementario, y casi lo dio vuelta en el ultimísimo minuto, con lo que hubiera arruinado toda esta historia y hecho imposible este texto y el festejo de cinco millones de personas en las calles de Buenos Aires y ese largo etcétera que nos sigue alegrando gratis cada día. Francia estuvo a punto de quitarle el mundial a Messi, pero ahí estuvo el otro gran héroe de esta historia, ese personaje digno de los tatuajes que le están dedicando, el «Dibu» Martínez, que atajó la pelota más importante de su carrera y aseguró la tanda de los penales. Si hubo una mano de Dios en este mundial, apareció en ese momento, para acomodar la pierna del arquero argentino en el lugar preciso para detener el remate de Muani.

Muchos sintetizaron el partido con la frase «nacimos para sufrir». Yo creo que es al revés: nacimos para disfrutar. Pero los triunfos se disfrutan más cuando se ha sufrido para conseguirlos. Entonces no hay triunfo que se disfrute más que un triunfo por penales. Si había una forma dramática, tensa hasta lo infartante y agónica hasta la desesperación, de concluir una historia épica como ésta era con una definición por penales. Como si Frodo y Sauron se batieran a un duelo de pistolas, o se decidiera la suerte de una guerra mundial con una pulseada china o un piedra, papel o tijera. «El bien y el mal definen por penal» dice la canción. Así tenía que ser para que esa final estuviese a la altura del mito original que venía a replicar, a honrar y actualizar. Por penales se definió la final más electrizante de la historia de los mundiales, y el círculo abierto por la gesta de Maradona en el ‘86 se cerró de manera impecable con la gesta de Messi, 36 años y una maldición después.

Hemos presenciado, en suma, una historia al nivel de las mejores sagas de la ficción moderna y la mitología antigua, pero tan presente y real como los protagonistas que trajeron la copa y la pasearon por una ciudad atiborrada de argentinos eufóricos. Las millones de personas que fueron a recibir a los campeones querían felicitarlos y agradecerles por el triunfo, y también querían refrendar con su presencia la participación en la leyenda que se acababa de vivir. Como quienes habrán ido a recibir a Ulises a su vuelta de Troya, o a los astronautas que pisaron la Luna en 1968. La emoción de esta Copa del Mundo trascendía (y seguirá trascendiendo) los límites del deporte, porque toca fibras demasiado profundas del inconsciente colectivo. Hemos sido testigos de la culminación de una leyenda. Y el nacimiento de otra, que habrá que contarle a nuestros nietos. La leyenda del Mesías del Fútbol.

1 De hecho, fue el factor determinante para que yo lo siguiera con avidez desde el primer día, cuando del Mundial 2018 apenas si me había enterado, porque ese año la vida me tenía en asuntos muy distintos y porque después de la gran campaña de Sabella en 2014 la selección de Sampaoli no despertaba grandes esperanzas, ni siquiera con Messi a la cabeza.

2 Hasta aquí no hay nada extraordinario: el Mundial de 2002 se jugó en la doble sede de Corea del Sur y Japón, dos países con cierta tradición futbolística pero con un papel por demás marginal en la historia de los mundiales, y que Corea del Sur intentó atenuar con el soborno a los árbitros que le permitió llegar a las semifinales de una de las ediciones más bochornosas y olvidables de este evento.